地面が雪で覆われている。

冬の景色が果てしなく広がっていた。空は漆黒に染まっているのに、暗くない。すべてが、純白の陽光に照らされているかのように、きらめいていた。

少女の声が静寂を破る。

「それで、夢はどうなったの?」

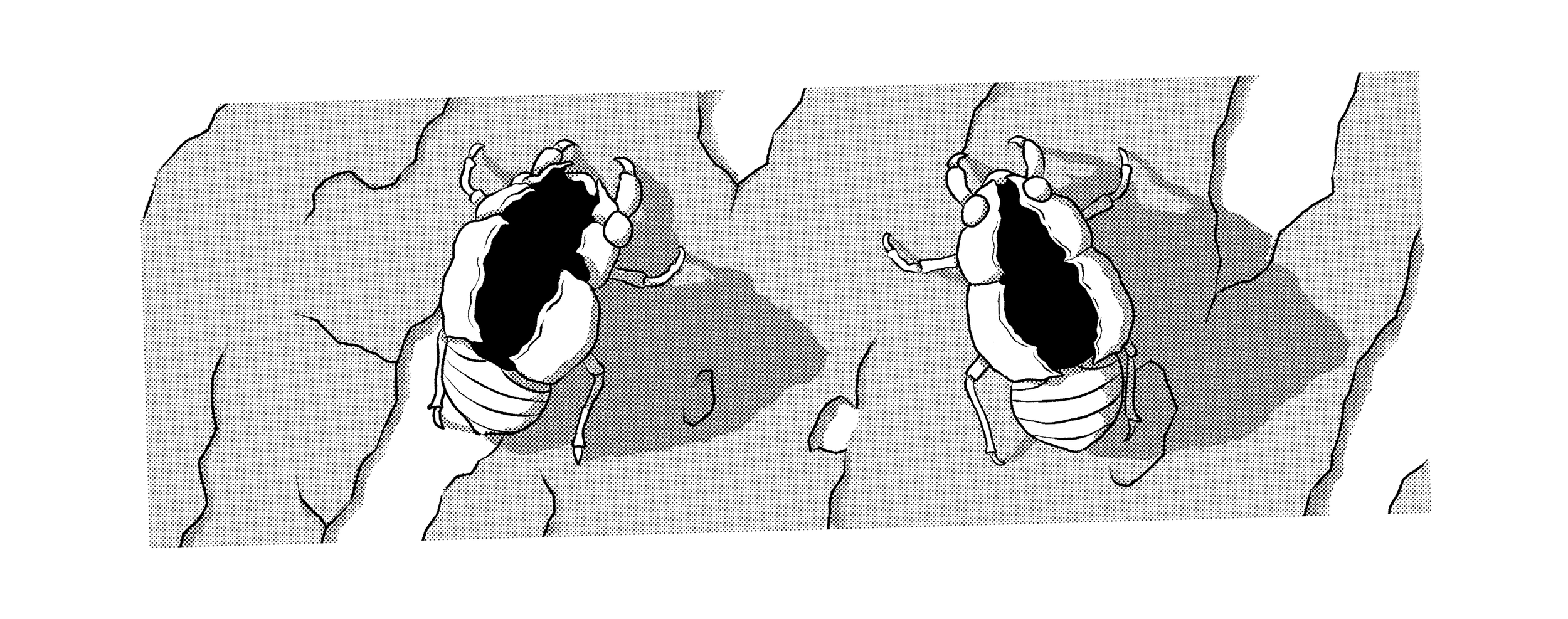

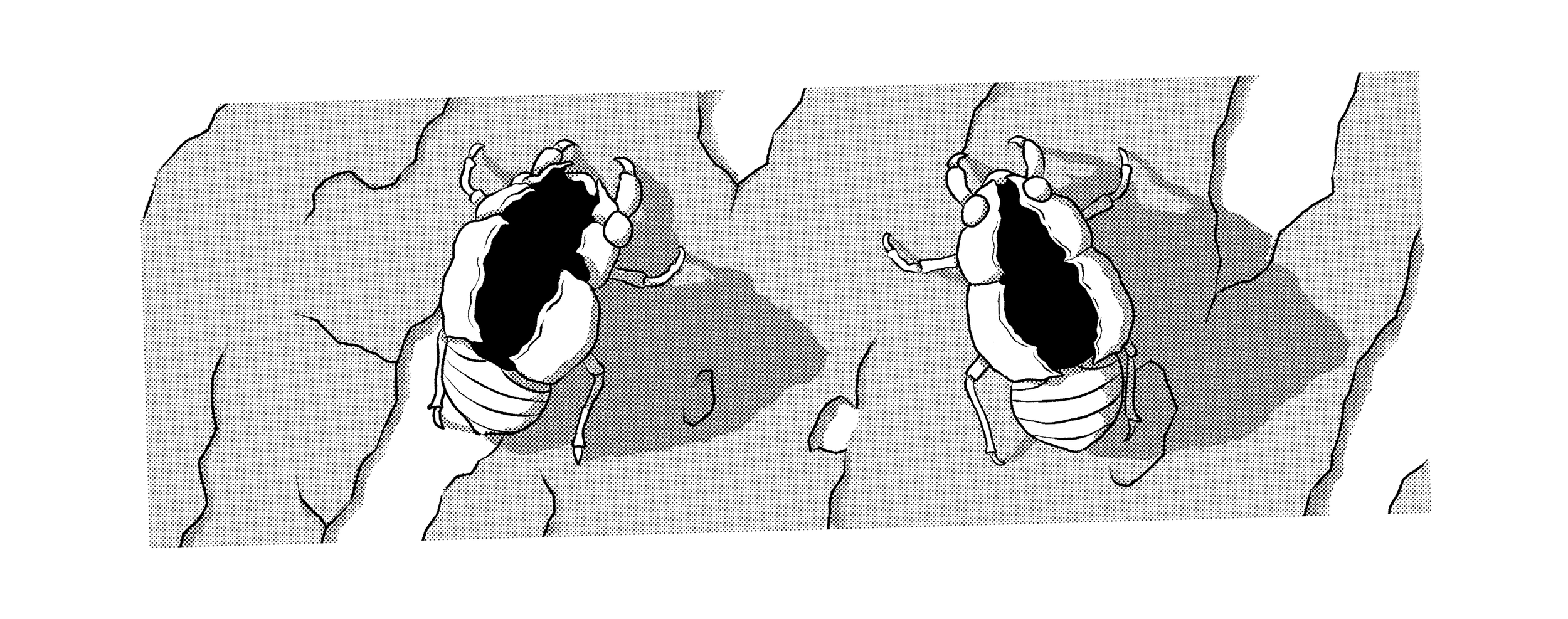

どこか別の場所では、二つの殻蝉が木の表面にしがみついている。

しばらくして、少年の声が答える。

「夢?何のこと?」

二組の足跡が、手つかずだった地面を乱し、遠く、視界のはるか彼方まで続いている。

「『何のこと?』って何よ!」

⋆ ⋆ ⋆

化神《カガミ》ケシは、自分の靴の中に雪が入り込むのを感じながら、静かな町を幼なじみのルナと肩を並べて歩き続けた。

ふたりのうち、寒さに適した格好をしているのはルナだけだ。濃い紺色の制服のプリーツスカートに同じ色の靴下を合わせ、その上にはベージュ色の冬用ロングブーツを履いている。ワインレッドのマフラーはルナの頬と鼻の赤みを、ピスタチオグリーンのスキーコートは霞んだ優しい緑色の瞳を際立たせている。

生まれつきウェーブのかかった淡い赤褐色の髪は、手編みのカエルの帽子にゆるく押し込まれている。帽子の頂部には二つの不揃いな目が縫い付けられていて、子供のような憂いを帯びて前方を見つめていた。

ケシは古びたオフホワイトのスニーカーと、膝の部分がすっかり擦り切れたグレーのジーンズを履いている。手はパーカーの前ポケットに突っ込んだ状態で、乱れた茶髪のミディアムヘアを隠すように深くフードを被っている。パーカーは色褪せているものの、白一色の町並みの中では深紅の輝きを放っている。

ルナと同じく、寒さがケシの顔にも現れていたが、本人はそれに気づいていないようだ。悩ましげな表情で自分の足元を見つめている。

ルナは笑い声を上げ、信じられないといった顔でケシに近づいた。

「本気で知らないふりをするつもりなんだね」

「知らないよ、ルナ。ずいぶん前のことだ。あれから色々あったんだよ」

ルナの視線が淡い灰色の空へと移った。話すたびに、熱を持った吐息により頭上に雲が形成される。

「それもそっか。でも、そんなたくさんの時間が流れたって感じは、あたしはしないけど」

ルナが目線をケシに移し、含みのある笑みを浮かべる。そしていきなりケシに向かって飛びかかり、その腕を掴んで握りしめ、肩に顔を埋めた。

触れられた瞬間、ケシは道の真ん中で固まった。ただ立ちつくし、突然抱きつかれたのに何の反応も示さない。

ルナは唇がケシの耳たぶに触れそうになるくらい近づき、ささやく。

「あたし、ずっと、君のこと探していた……」

ケシは何も言わず、体を硬直させ、ひたすら遠くじっと見つめた。

「そして、ねぇ!」

ルナは楽しそうにケシの腕を人形のように振り回した。

「やっと見つけた!ヒヒヒ!」

ケシは突然怒りの表情を浮かべ、腕をルナから引き離す。

「そんなこと言ったって、そもそもいなくなったのはルナの方だろ」

ルナは驚いた表情でケシを見つめた。そして長い沈黙の後、下唇を歪ませ、不甲斐なさそうに顔をしかめる。

「まだ怒ってるんだ……」

ルナの視線が足元に移る。

「どれだけ苦労したかを知っていたら、君ももっと優しくしてくれるのかな……」

ケシは雪の中でしばらく立ち止まった後、再び歩き出した。

「あの時、ケシを探したんだよ!」

ルナが後ろから呼びかける。

「ずっと」

ルナは手袋を握りしめたり開いたりした。

「ずっと、長い間……」

陽気さが深い悲しみに変わり、ルナは目を細める。

「いつまでも、ずっと……」

ケシはルナに背を向けたまま歩き続ける。その後しばらくして、ケシのフードがわずかに横に向いた。

「僕が道に迷ったのは、ルナのせいじゃない」

ルナは元気を取り戻す。

「道に迷ったの?」

「君がいなくなってしばらく経って……僕は……なんというか、生きることをやめてしまった」

瞳に映り込む空が、ケシの暗い目に虚ろな透明感を与えた。

「だいぶ前からずっと、人生が目の前で繰り広げられるのを見ているだけで、自分はそこにいないかのような気がしているんだ。まるで……」

気がつくと、ケシは住宅の外にある雪だるまと向き合っていた。二片の木炭が、じっとケシを見つめ返している。

「……誰かに体を乗っ取っとられたかのように」

ケシが歩みを進め、ルナは立ち止まって雪だるまを観察する。雪だるまの後ろには表札のついた石壁が見える。

待宵《マツヨイ》

「鏡を見ても、自分の写真を見ても……それが誰なのか……本来何が見えるべきなのか……分からない。そして、長く見つめ続けると……」

イタズラっぽい笑みを浮かべ、ルナは雪だるまの頭の一部を大きく手に取った。虚ろで無表情な雪だるまだけが残される。

「自分自身が完全に消えてしまう……」

ケシの言葉が途切れる。その瞬間、町を流れる排水溝にかかる橋の上に自分が立っていることに気がついた。ケシは眉間に皺を寄せる。

「だから、僕たちはお互いのことを見つけられなかったのかもしれないね」

「Oh my god, stop!」《オーマイガー・ストップ!》

ルナの完璧な英語を聞き、ケシは現実に引き戻されて振り返った。それと同時に、大きな雪の玉が顔面に直撃し、頭と首で雪がはじけた。

ケシは唖然として立ちつくし、雪を払い除けた。すると胸の上を影が横切り、ルナの帽子についたカエルの目が自分を見つめていることに気がつく。

「あたしは君を見つけたでしょ!それに、今すぐそばにいる!」

ルナが数センチ離れたところに立ち、ケシを見上げて睨んでいた。

「ねえ!!」

ルナがケシを強く押し、ケシはバランスを崩して雪の中へ後ろ向きに倒れる。

呆然としたままのケシは、覆い被さるようにして立つルナを見上げる。その小さな体が太陽を遮っている。

空からは、ぼたん雪が降り始めた。

「今、この瞬間、あたしたちはここにいる」

ルナは真剣な顔つきでケシを見下ろす。

「何でもいいから、伝えて。行動して!かわいそうで、惨めで、バカな自分のことだけじゃなくてさぁ!……ふん!」

ルナは弱々しく声をあげ、地面に倒れ込む。

「ケシを見つけるためにはるばるきたのに、こんな扱いを受けるなんて。さすがだね」

ケシは座ったまま、困惑して瞬きをした。ルナは腕いっぱいの雪をかき集めて山にし、ふてくされたふりをしている。

「あたしに呪いをかけたら、絶対に許さないよ」

ケシは、戸惑い、ほぼ微笑みに近い表情で、まるでルナを初めて見たかのように見つめる。

「どういう意味?」

ルナは「自分で考えなよ」とでもいうような表情で、黙って雪を固める。

ケシはついに折れ、少し笑いながら話す。

「ごめん。僕、きっとどこかおかしいんだ」

ケシは雪に覆われた街並みへと振り返り、まるで長く深い眠りから醒めたかのように瞬きをした。

外に誰も人がいないその日の町は、まるで廃墟になった映画のセットのようだった。ずいぶん長いこと帰らなかったのに、まるで雪に守られていたかのように全てが以前のままだった。

どれぐらいの時間が経ったのだろう、とケシは思った。数年?いや……数週間以上離れていたことは一度もなかったはず……。

ケシは降り注ぐ雪片を見上げた。

「……ケシ」

ルナが優しい表情でケシを見つめている。思いにふけるケシはこれに気が付いていないようだ。ケシは目を閉じ、雪が顔に降り注ぐままにした。

ルナの口調は切実で愛情に満ちたものに変わっていた。

「ただ、探し続けて」

ケシがようやく口を開くが、またしても夢の中に迷い込んだようだった。

「……ねえ、ルナのお母さんは今日の夜、何を作るって?」

まるで遠い記憶のように、ルナの言葉が響く。

「キャセロール。パパが帰ってくるの。意地悪しないならケシも来てもいいけど」

ケシのまぶたには雪の結晶が降り注ぎ続ける。

「うん……いいね……そういえば、お父さんはどこにいるの?ずいぶん——」

「ぎゃあああああ!!」

恐怖の叫びが響き渡り、はっとケシは目を開く。ルナが消えている。ケシの前、ルナがいた場所には見知らぬ黒のボディスーツ姿の少女がいて、雪の中で震えている。

ケシが急いで振り返ると、奇妙な四連の銃口が自分の顔にまっすぐ向けられている。

時間が止まる。

バーンという大きな音が鳴り、銃が発砲された。